【薬剤師採用担当が解説】薬剤師の退職届の書き方|円満退職を実現するためのポイントも紹介

薬剤師としてのキャリアの中で、退職は避けられない選択肢の一つです。円満に退職するためには、退職届の書き方が重要なポイントとなります。適切な形式や内容を理解することで、円滑な退職手続きが実現できます。このガイドでは、薬剤師が退職届を書く際のポイントを詳しく解説します。

目次

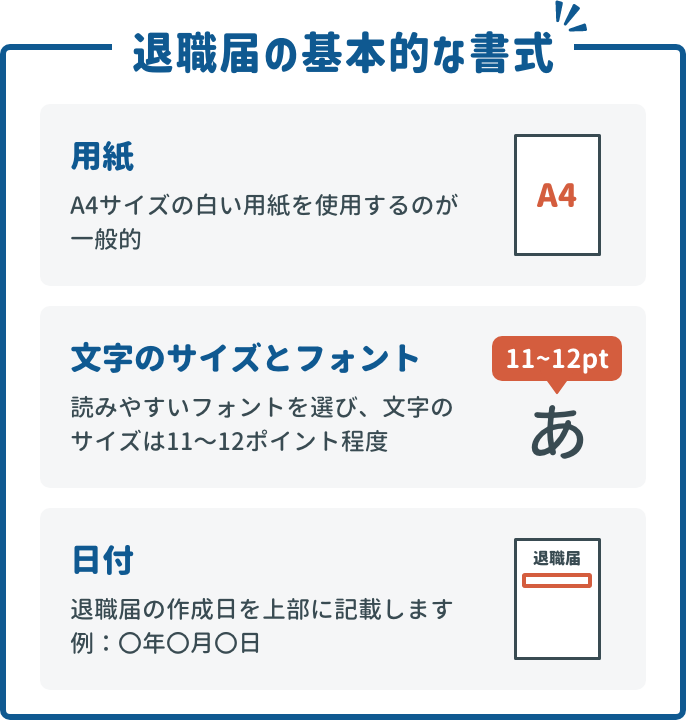

退職届の基本的な書式

退職届は、正式な書類ですので、基本的な書式を守ることが求められます。以下のポイントに注意して作成しましょう。

- 調剤用紙薬局

- A4サイズの白い用紙を使用するのが一般的です。

- 文字のサイズとフォント

- 読みやすいフォントを選び、文字のサイズは11〜12ポイント程度が適切です。

- 日付

- 退職届の作成日を上部に記載します。例:〇年〇月〇日

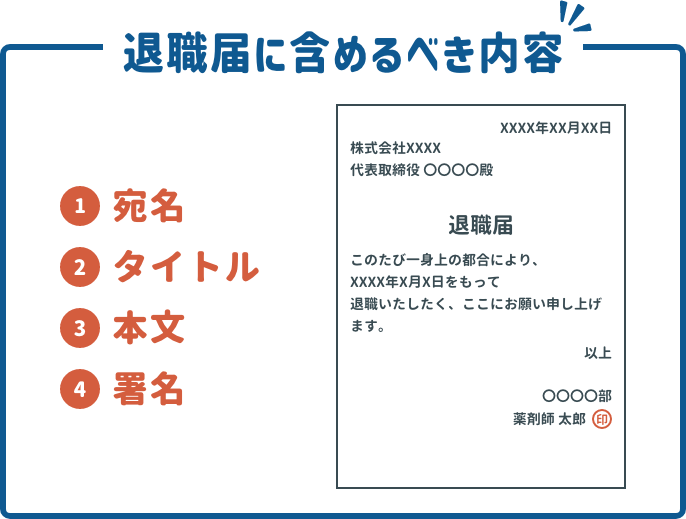

退職届に含めるべき内容

退職届には、以下の内容を必ず含めるようにしましょう。

- 宛名

- 上司や人事部門の名前を記載します。「〇〇株式会社 代表取締役 様」など。

- タイトル

- 「退職届」と大きく書きます。

- 本文

- 退職の意向と理由(簡潔に)を記載します。「私、〇〇は、〇〇年〇〇月〇〇日をもって退職いたします」といった形式で書きます。

- 署名

- 本文の最後に自分の名前を手書きで署名し、印鑑を押すことも忘れずに。

退職届を書く際の注意点

退職届を書く際には、以下の注意点を押さえておきましょう。

- ポジティブな理由を記載

- 退職の理由はできるだけ前向きに表現しましょう。「新たな挑戦のため」といった形が望ましいです。

- シンプルに

- 退職届はシンプルで分かりやすい内容が基本です。長文にならないように心掛けましょう。

- 誤字脱字に注意

- 書類の印象を良くするために、誤字脱字がないかしっかり確認しましょう。

退職届の提出方法

退職届は、できるだけ直接上司に手渡すのが望ましいです。直接渡すことで、退職の意向をしっかり伝えることができます。どうしても難しい場合は、郵送やメールでの提出も検討しましょうが、その場合は事前に上司に連絡をしておくと良いでしょう。

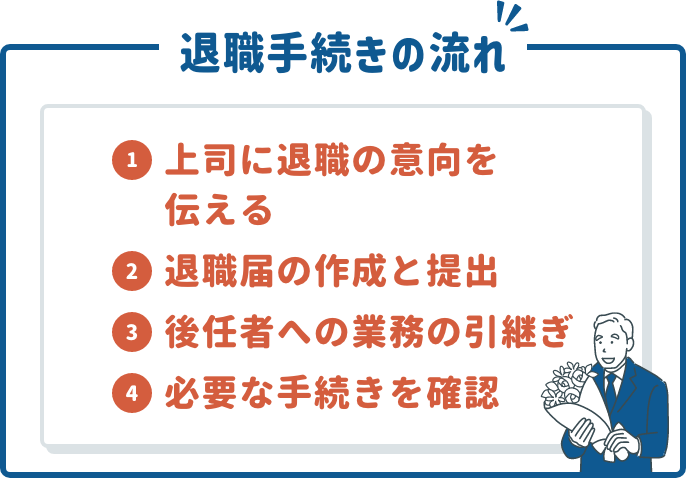

退職手続きの流れ

退職を決意したら、スムーズに手続きを進めることが重要です。以下のステップを順を追って行うことで、円満な退職が実現します。

まずは上司に退職の意向を伝え、できるだけ早めに相談します。直接会って話すことが理想で、感謝の気持ちを表しつつ退職理由を簡潔に説明しましょう。次に、正式に退職届を作成し、適切な書式で提出します。

退職に伴い、後任者への業務の引継ぎを行うことも大切です。具体的な業務内容や注意点を整理し、後任者がスムーズに業務を引き継げるよう配慮します。退職日については、上司と相談しながら決定します。通常、退職届を提出してから1ヶ月程度の猶予が必要ですが、業務の状況に応じて調整も可能です。

最後に、退職日が決まったら、必要な手続きを確認します。健康保険や年金の手続き、最後の給与の清算など、忘れずに行うことが重要です。

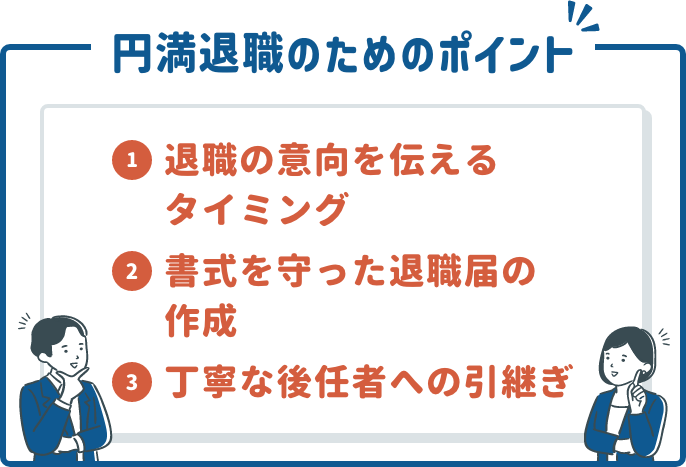

円満退職のためのポイント

円満退職を実現するためには、いくつかのポイントに注意を払うことが重要です。まず、退職の意向を伝えるタイミングが大切です。できるだけ早めに上司に報告し、感謝の気持ちを忘れずに伝えましょう。

次に、退職届の作成には注意が必要です。シンプルで前向きな理由を記載し、正式な書式を守ることが求められます。また、後任者への引継ぎ業務も丁寧に行い、スムーズな業務継続を図ることが大切です。こうした配慮が、職場に良い印象を残す助けになります。

引き止めにあったら

退職の意向を伝えた際、上司や同僚から引き止められることがあります。この場合、冷静に自分の退職理由を伝え、感情的にならないよう心掛けましょう。引き止めの提案内容を慎重に検討し、自分の意思を尊重することが大切です。もし新たな提案があれば、それが自分のキャリアにどのように影響するかを考えます。

最後に、引き止めに対しても感謝の気持ちを忘れず、円満に退職手続きを進めることが求められます。円満な関係を維持しながら次のステップに進むために、自分の意志をしっかり持つことが重要です。

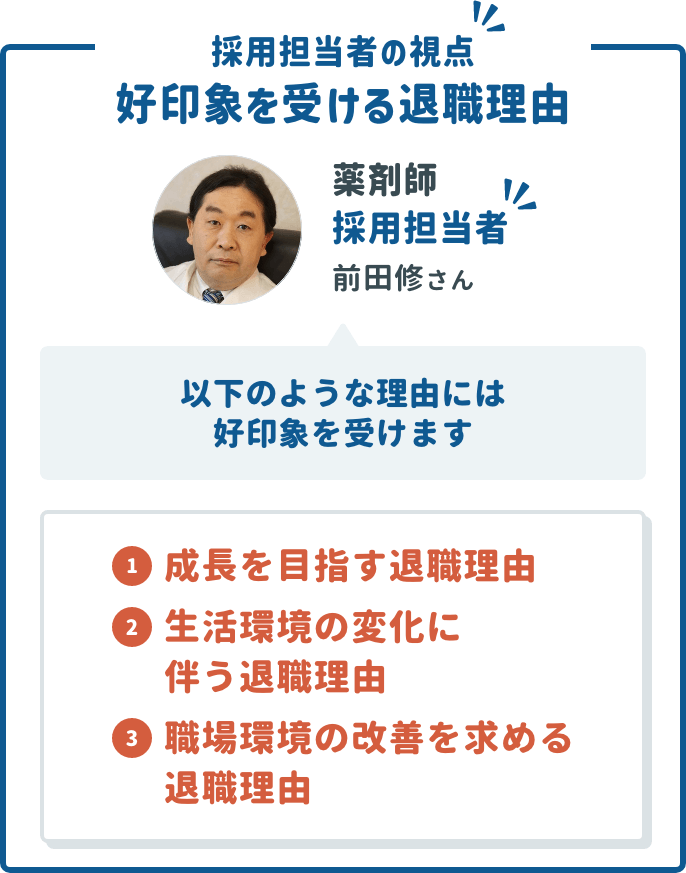

【採用担当者の視点】好印象を受ける退職理由

採用担当者が好意的に受け取る退職理由は、担当者がポジティブで成長意欲を感じさせるものが理想的です。例を挙げれば「新たな知識やスキルを習得したい」「今まで培った経験を活かし、専門分野を広げたい」といったキャリアアップを目指す理由が好意的に受け取られます。また、現在の職場に対する感謝の言葉も忘れずに伝えることが重要で、これが円満退職の前提となります。現在の職場への不満などネガティブな要因はできるだけ避け、前向きな姿勢を強調しましょう。

成長を目指す退職理由

成長やスキルアップを目的とした退職理由は、採用担当者からの評価が高いです。「次のステージでさらなる専門性を高めたい」「異なる診療分野で自分の能力を試したい」といった理由は、自身のキャリア形成を重視していることが伝わり、前向きな印象を与えることができます。さらに、現職で得た経験に感謝の意を表明し、次の自身の成長につながるための理由を具体的に述べることが、円満退職の要因にもなります。現職の経験を次に活かす意思を明確に示しましょう。

生活環境の変化に伴う退職理由

結婚や家族の介護、転居など生活環境の変化が原因での退職は、理解されやすい退職理由の一つです。これによりキャリアを一旦中断せざるを得ない場合は、次の職場ではより充実した環境で働けるよう調整したいという意思を明確に示すことが重要です。例えば「新たな環境に適応しながら、家族との生活も大切にしたい」といった理由を加えることで、前向きな意志と共感を得られやすくなります。生活の変化に伴う事情を踏まえつつ、ポジティブな将来設計を伝えることが大切です。

職場環境の改善を求める退職理由

職場環境の改善を求める退職理由も、誤解の無いように言葉を選び、提案形式にするなど適切に表現すれば前向きな印象を与えられます。たとえば「働き方の見直しを図りたい」「より自分の価値観に合った環境で働きたい」といった内容は、自己成長やキャリアの方向性を重視していることが伝わります。現在の職場に対する不満を直接的に述べるのではなく、「より良い環境でスキルを磨きたい」というポジティブな表現にすることで、担当者に好印象を与えつつ、次の段階へのステップアップ意欲をアピールします。現在の職場で学んだことへの感謝の言葉も忘れずに伝えましょう。

『薬剤師』『退職届』に関するよくある質問Q&A

薬剤師が退職する際に、よくある質問には「退職届の書き方」や「提出タイミング」「退職理由の伝え方」などがあります。特に、調剤薬局や病院での退職は、患者への影響も考慮する必要があるため、適切な退職理由の伝え方や引き止めにどう対応するかが重要です。また、退職届は誰に提出すれば良いのかや、提出後の流れについても疑問を持つ方が多いです。これらの疑問を解消することで、スムーズかつ円満な退職が可能となります。具体的なQ&Aを通じて、安心して退職に臨めるようにしましょう。

退職届の提出はいつが良い?

民法627条では「退職届は少なくとも退職希望日の2週間前までに提出する」こととなっていますが、円満な退職届の提出タイミングは、基本的には退職希望日の1ヶ月前が適切です。これは、多くの企業の就業規則や労働契約に基づいたものですが、特に薬剤師のようにチームに欠かせない役割を担う場合、業務に影響が及ばないよう、できるだけ早めに意向を伝えることが重要です。1ヶ月前が基本ですが、病院や調剤薬局では早めに上司と相談し、業務の引き継ぎが円滑に進むように配慮することが推奨されます。

退職届は誰に提出すれば良い?

退職届は基本的には直属の上司、管理薬剤師、または店舗責任者に提出します。退職の意思を示す際は、まず直属の上司に事前相談し、その指示に従った提出先に退職届を手渡すのが理想的です。大規模な病院やドラッグストアでは、人事部門が統括する場合もあることから、事前に所属組織ルールを確認することも重要です。直接手渡しが難しい場合は、郵送やメールでの提出も可能ですが、その際も事前の「郵送やメールでの提出すること」の連絡を忘れないようにしましょう。

退職理由はどう伝えるべき?

退職理由を伝える際は、できるだけ前向きで現在の職場への批判にならない表現を心掛けることが重要です。たとえば「キャリアアップを図りたい」「新たな挑戦を求めている」といった理由は好印象を与えます。また、現職での経験や学んだことへの感謝を示すことで、相手に良い印象を残せます。特に薬剤師の場合、職場の人材不足などを引き起こさないよう、事前に相談することも大切です。不満があっても、それを強調するのではなく、前向きな姿勢を示すことが円満退職の鍵です。

まとめ

薬剤師として退職する際、退職届の書き方は非常に重要です。基本的な書式や内容を守ることで、円満な退職を実現できます。この記事を参考に、丁寧に退職届を作成し、次のステップへと進んでください。新たなキャリアでの活躍を期待しています。

関連する記事

-

薬剤師の退職はどうすればいい?円満退職へのステップと注意点|面接時に好印象を与える退職理由も紹介

薬剤師として働く中で、「このまま続けていいのだろうか?」と悩んだことはありませんか?毎日の業務に疲れ、やりがいを感じられなくなったり、将来のキャリアに不安を抱いたりすることは少なくありません。本記事では、薬剤師が転職を考える際のポイントを徹底解説します。後悔しないための対処法やよくある退職理由を紹介し、新たなキャリアへの一歩を踏み出すためのサポートをします。薬剤師としての次のステージを見据えて、まずは自分自身と向き合うことから始めましょう。 -

【薬剤師採用担当が解説】薬剤師の退職届の書き方|円満退職を実現するためのポイントも紹介

薬剤師として働く中で、「このまま続けていいのだろうか?」と悩んだことはありませんか?毎日の業務に疲れ、やりがいを感じられなくなったり、将来のキャリアに不安を抱いたりすることは少なくありません。本記事では、薬剤師が転職を考える際のポイントを徹底解説します。後悔しないための対処法やよくある退職理由を紹介し、新たなキャリアへの一歩を踏み出すためのサポートをします。薬剤師としての次のステージを見据えて、まずは自分自身と向き合うことから始めましょう。 -

薬剤師の退職理由|円満退職を実現するためのポイントを解説

薬剤師として働く中で、「このまま続けていいのだろうか?」と悩んだことはありませんか?毎日の業務に疲れ、やりがいを感じられなくなったり、将来のキャリアに不安を抱いたりすることは少なくありません。本記事では、薬剤師が転職を考える際のポイントを徹底解説します。後悔しないための対処法やよくある退職理由を紹介し、新たなキャリアへの一歩を踏み出すためのサポートをします。薬剤師としての次のステージを見据えて、まずは自分自身と向き合うことから始めましょう。 -

薬剤師の内定が複数ある場合の対処法|内定受諾や辞退の際のマナーについても詳しく解説!

薬剤師として働く中で、「このまま続けていいのだろうか?」と悩んだことはありませんか?毎日の業務に疲れ、やりがいを感じられなくなったり、将来のキャリアに不安を抱いたりすることは少なくありません。本記事では、薬剤師が転職を考える際のポイントを徹底解説します。後悔しないための対処法やよくある退職理由を紹介し、新たなキャリアへの一歩を踏み出すためのサポートをします。薬剤師としての次のステージを見据えて、まずは自分自身と向き合うことから始めましょう。